今日の「Big Things」はオージー文化に深く関わるものと関するが、その背景が分からないと理解しがたいかもしれない。 ビクトリア州グレンロアンにある高さ6メートル幅2メートルのBig Ned Kellyは、オーストラリアで英雄とされているネッド・ケリーを称える。 「英雄だったら、すごい人だろう?」と思うだろう。 が、、、 、、、実は、強盗殺意人だ。 ま、石川五右衛門やロビン・フッドのように、裕福な人や権力を乱用する人に対して盗難をし、得たものを庶民に配ったりするような犯人だったらなんとなく分かるような気がするね。 しかし、、、そのような強盗者でもなかった。盗んだ物を自分・自分のギャングしか使わなかったし、殺した人が警官及びかつて親しいだった友人だった。 じゃ、政治的な理由でそのようになって人々のために戦った人物だったのか? それも、ない。イギリス植民地時代だったので、抑圧されたアイルランド系の人だったに違いないが生きている間に特に政治的な動きをしたことはそれほどなかった。後になったそのように描こうとした人が時々出てくるが、本当は恐らく違う。 なんだかんだ言ってもネッド・ケリーはただの強盗殺人としか言うようがない。 なので、何でオーストラリアでそんなに尊敬されている?全国で英雄扱い、史上初長編映画の主体となり、以降ミック・ジャガーやヒース・レジャーなどがネッド・ケリー役を演じたり、実物が警官と正念場があったグレンロアンを中心に活動した地域が観光地となったり、研究の主体となったりしてネッド・ケリー神話が壮大となって、どんなオーストラリア人でもよく知っている。 でも、ただの強盗殺人だったら何でそんなに尊敬されているだろう? 不思議でしょうがないよね。 ネッド・ケリーが自作鎧で警察と銃撃戦を行い、その末で捕まえられ死刑となった。鎧が確かに格好良かったので、それだけで人々を魅了したかもしれない? それとも、多分、正解は豪州のヨーロッパ系歴史にあるかな? そもそもイギリス人がオーストラリアを植民地化した理由は流刑地になるためだった。 ヨーロッパ系住民のほとんどが囚人だったので、反権威主義の人が比較的に多かったかもしれない。犯罪に対しての見方がじゃっかんゆるいところがあったかもしれない? 未だにまだその傾向が豪社会で見える部分がある。 豪史上最多数ノンフィクション本の作家は自称ヒットマンであるマーク・チョッパ・リードが執筆した。そして、今で豪テレビで実際に起きた犯罪や実際に起こした実在する犯人を題材とした圧倒的に支持されて最も人気番組がアンダベリー・シリーズである。 こういう豪社会の潜在的な反権威主義がネッド・ケリー神話の基礎となっているかもしれない。本当の理由は何か分からないが、奥が深いに違いない。 ちなみに、グレンロアンにはもう一つの「Big Things」がある。これはBig Cherryだ。それについてまた後日掲載する。 そして、もう一つのネッド・ケリー「Big Things」もある。それがクィーンズランド州にある。ネッド・ケリー自身が同州へ行くことはなかったのでなぜそこに作られたが、全国的の人気の象徴とも言えるだろう。その「Big Things」が同州のメリーバラという町にある。 ヒース・レジャーが主人公となった「ネッド・ケリー」2003年 ミック・ジャガーが主人公となった「ネッド・ケリー」1970年 The Story of the Kelly Gang 大きな地図で見る Related posts: シドニーの有名なビーチが真っ赤になり、、、 芸術が盛んな田園町飲屋屋上「偉大死んだ魚」 砂漠の真ん中の大きなBig Park Bench 世界中に高く評価されている豪ワインを称えるBig Things Big Things南オーストラリア州編 ちょっと変な動物カモ、、、ノハシ 海で下水を流すことに抗議するために制作されたBig Poo Movember: オーストラリアが世界に与えた男性健康促進用チャリティ運動 豪州トマトサウス生産する象徴的な会社ロゼラ社が倒産 豪名作が記録的な額で買収され Powered by YARPP.

-

-

1970年代前半オーストラリアは、画期的な時代だった。社会的な変化が多い時代であって今のオーストラリアに大きな影響与えている時期でもあった。その激しく変わる時代の中であまり知られていない変化のひとつはあのストライン、要するにオージー英語だった。 1972年に革新派のゴフ・ホイットラム氏を首相としてオーストラリア労働党が23年ぶり政権となった。独立した1901年以降ほとんど保守派の政権下だったオーストラリアは、ようやく1960年代のカウンターカルチャー運動などによって大きく変化を起こした欧米に比べて時代遅れて数多く進歩的な動きが始まった。ホイットラム氏が首相となって数か月以内に先住民族の権利を認め、1960年代半ばから実質的に実施しなかった白豪主義を正式に廃止し、ベトナム戦争の参戦撤去、18歳に投票権を与え、徴兵制を廃止したなど、豪社会の芯まで変えた。移民政策が白人移民を中心よりアジアをはじめ有色人種を積極的に受け入れるようになったなど、ようやくオーストラリアがイギリスを中心にヨーロッパの前哨基地としてでなく、アジア・太平洋地域の一国である認識を持つようになりつつあった。 しかし、あまり知られていない変革も起こそうとした。それはSR1の導入だった。SR1はSpelling Reform 1(綴り変革1)の省略だ。話す言葉に影響がなかったが英語の綴りが話す言葉に近づけるようにした。英語を勉強したことがある誰でも分かるように身に付けるには最も難しいところのひとつが英語の綴りのことだ。スペルの例外が数えきれないほど多くあり、矛盾さが目立ち特に第二言語として学ぼうとしている人たちにとって苦しませることが多数ある。SR1は総合的に英語のスペルをもっと合理的にしようとした。必要ないEを廃止するやf音をするphをなくすなどしようとした。他のスペル変革の例はこのようだった。 are→ar, were→wer, give→giv, have→hav, large→larg, some→som, because→becaus, gauze→gauz, leave→leav, freeze→freez, valley→vally, achieve→achiev, examine→examin, practise→practis, opposite→opposit, involve→involv, serve→serv, heart→hart. 雄弁で評価されているホイットラム氏は英語の変革にも熱心だったので、SR1の密な支持者でもあった。そこでホイットラム政権が豪政府の正式用語としてSR1を導入した。たとえば、当時の健康省がHealth MinistryからHelth Ministryとなった。 このように英語のスペルがだいぶ分かりやすくなった。同時メートル法の導入をして大成功に終わった。だが、SR1が正式に採決したとは言え、実質的に使うところがほとんどなかった。役員たちが使ったとは言え一般庶民に馴染みがなく従来のスペルと使い続けた。 ホイットラム政権がスキャンダル連発で1975年に連邦総督ジョン・カー氏によってホイットラム首相を罷免した。同時に政府の正式用語としてSR1使用が終了となった。同年豪州全国教職員組合がSR1を公式語として採決したが一般社会同様実質的に従来通りのスペルを使い続くことしかなく徐々にSR1支持者の数が自然不滅するようになって1980年代まで趣味程度で続ける人しかいなかった。 今でもSR1を支持する人々や団体が存在するがあくまでも超少数派である。ちょっと残念かもしれない。どう見ても英語が母国語じゃない人たちにとって文書が極めて分かりやすくなるがhttp://en.wikipedia.org/wiki/SR1SR1のような変革を現時点豪ホイットラム政権のような公的な認可はまずなく、社会的な支持がさらに現れそうもない。 当時革新派だった豪労働党がキャンペーンに使用された曲の波紋が広がったが英語綴り変革が失敗に終わった SR1の詩 Draw a breth for progress, Tred abrest ahed. Fight agenst old spelling, Better “red” than “read”. Spred the words at brekfast, Mesure them in bed, Dream of welth and tresure, Better “ded” than “dead”. Related posts: オーストラリア最大恐竜がエロマンガに 情けね~!豪州元副首相ボロボロバーナビーが地面で泥酔、卑語を叫ぶ Rivers Run Deep オーストラリアで迷子少年がカンガルーに助けられた、とCNNがいう 感激!同性婚保安可決に豪国会内「合唱団」が豪州人統一感の歌を Awe-tumnal! 豪州の国家象徴を食っちゃう! Sunrises Over Far North Queensland Plastic Roos and Fuji Views Hungover Australian PM Lauds Australia-Japan Relations Powered by YARPP.

-

親日家として知られているオーストラリア出身でイギリスで活躍したクライブ・ジェームズ氏というユーモアリストが末期がん報道を25日付否定している。 ジェームズ氏は1939年オーストラリア、シドニーで生まれて1960年代の初め頃からイギリスでライター、ブロードキャスターなどさまざまな行動で大活躍した。 しかし、最も有名なところが恐らく1970年代から1990年代の頭頃の間イギリスを始め主に英国連邦内の英語圏日本のことを紹介したこと。日本にとって彼の重要な役割を理解できるため、当時の事情を振り返る必要がある。当時、日本の絶好景気か閉鎖市場や輸出黒字などを理由とした貿易摩擦時代の真最中だったので、日本及び日本人に対して「日本人が働き蜂」や「軍力で出来なかった経済力で世界を支配しようとしている」などのような反日的な批判や感情が強まるつつあったが、それに対してジェームズ氏が自身のテレビ番組で日本のテレビ番組を使って日本人を友好的に提供することにした。「ザ・ガマン」などの映像を使用して「日本人を小馬鹿にしている」という批判もあったが、「人間味」を感じさせる場面を披露し、世論の日本・日本人に対しての気持ちを肯定的な方向に導くように大きく貢献したと言える。ジェームズ氏が英語圏の元祖「クール・ジャパン」支持者と言っても過言ではない。 で、同氏が数年前から白血病となり、もう72歳となっているので、後は長くないということが思われている。そして、6月21日付の英デイリー・ミラー紙では「もうがんに負けた」と末期がん宣言のようなインタービュー記事が報道されて、英・豪を中心に心の準備が始まった。 しかし、25日付のオーストラリア各紙では自身筆の記事では「死ぬ寸前報道」を強く否認し、「まだ、まだ戦うぞ」と宣言した。 ジェームズ氏が自称「日本語喋る」上に日本に対して愛情を感じさせる文書などによって「親日家」及び「日本通」なので、もっと活躍を続けてほしい人が多いかもしれない。 Related posts: 「やばいリンガル」 Waffle A Breakout Performance Focusing on Australia’s Cowra くたばれロルフ・ハリス!日本人に任せ! オーストラリア特有の恐竜、カンタス、、、サウラス 豪キャブラリー: Shoot through No Paws for Thought Everlastings Love! 豪州の国家象徴を食っちゃう! いち早くCool Japanを先駆けて80・90年代の豪テレビCM Strewth! ヴァージン・オーストラリアのストライン(豪州英語)離れが続く Powered by YARPP.

-

今ブーム(それともバブルのか?)となっているオーストラリア鉱業の象徴的な都市と言えるブロークン・ヒルでは、ちょっとした特別な「Big Things」があり。そうなのよ、、、この都市の「Big Things」がアリなんだ! ニュー・サウス・ウェールズ州にあるブロークン・ヒルのビッグ・アント(蟻)は他の「Big Things」に比べてちょっと違うところがある。オーストラリアの「Big Things」のほとんどがはっきり言ってキッチュだが、これが芸術的な作品であり、オブジェのアリである。ビッグ・アリがアウトバック芸術家である故プロ・ハート氏によって作られた作品だ。生存した時同氏はブロークン・ヒル在住だったので、数多くの作品を同市に寄付して亡くなって約6年間過ぎて今でもプロ・ハート関係美術館などが観光名所となっている。 大きな地図で見る Related posts: Movember: オーストラリアが世界に与えた男性健康促進用チャリティ運動 物価が高い・サービスが悪い、、、豪観光産業後退の原因:豪政府報告書 砂漠のド真中にあるビール大好きなクジラ Worst Aussie Songs Ever! 豪史上最低曲ワースト10! Strewth! Roo-ed Awakening for Unsuspecting Cyclist Shear Fluke! A Rare Aussie Cultural Hit in Japan Kanagawa Lifeguards Finish Gold Coast Stint 32年間豪全体の注目を浴びた事件でディンゴが犯人と確定した 元オーストラリアン・オブ・ザ・イヤーが人種差別禁止条項を「豪憲法に」 Miranda Kerr ‘Teas Off’ as Japan’s Midsummer Santa Powered by YARPP.

-

1980年代全世界で大成功したバンドであるMen at Workは、一定の年齢のほとんどのオージーにとって特別な存在である。考えRoo自身も例外ではない。 メン・アト・ワークの現役時代がそれほど長くなかったが、1982年にオーストラリアで発売した「Down Under」が米国をはじめ世界中に大ヒットした。そして、1983年オーストラリアIIがアメリカズ・カップのヨットレースを優勝し、アメリカの132年間同カップの統治にピリオドを打った時に同曲がオーストラリアでまるで国歌のような存在となり、一気にメン・アト・ワークが国民的な英雄のような存在となった。(優勝した当時のオーストラリア雰囲気を説明すると昨年震災直後なでしこジャパンがサッカー女子ワールド・カップを優勝して全国がまるで一つとなって祝った感じが近い。当時豪首相だったボブ・ホーク氏が優勝に対した「今日、ボスが休ませてくれないとくそたれだ」と発言したのは有名な話。当時、高校生だった考えRooはヨットに全く興味ないにもかかわらず学校行く前に優勝した瞬間をラジオで聞き大喜びで祝った覚えがある。) しかし、そのメン・アト・ワーク、いやオーストラリア全体にに対して大きなショックが起きたのは今年4月19日のことだった。「Down Under」の最も印象的な所だあろうフルートの部分のフルートを吹いたパーフォーマーであるグレッグ・ハム氏が突然死したとのことだ。現時点、心因が不明だが、アルコール関係だとうわさされている。 実は、メン・アト・ワークの黄金時代後ハム氏が色々苦労したようだ。1980年代で稼いだがその後それほど大きな実績がなく印税で暮らして時々演奏などをしたハム氏。しかし、「Down Under」がでて25年目いきなり「フルートの部分がオーストラリアの児童歌の盗作だ!」と主張するレコード会社が現れ、メン・アト・ワークを訴えた。客観的に見ればどうも似てないにもかかわらず2010年の判決ではメン・アト・ワークが敗訴し、ハム氏にとって金銭的及び評判にとっても大きな打撃を与えたそうだ。二人の父となったハム氏は、印税を失い弁護費を背負うようになったので「家を売れないと金がない」ということをいい、多くの知り合いが判決後のハム氏が「欝」「苦しいだ」という。 ちなみに、「Down Under」のおかげでchunderというストライン(オージー英語)が一時期世界中に有名な言葉となった。 ハム氏は、19日付自宅に訪ねた友人が倒れている姿で見つけたが既に死亡だった。58歳だった。 関連記事 Bugger me, Bob! 豪州元首相の豪俗語が外交的な事件になりかけた頃 豪キャブラリー: Chunder Related posts: Everlastings Love! 豪の野生児、カンガルーと共に暮らす「ナラボー・ニンフ」 海で下水を流すことに抗議するために制作されたBig Poo ‘Single Men Only?’ – Early Japanese Migration to Oz 日本人の豪州への初期移民は「独身男性限定」? 世界中に高く評価されている豪ワインを称えるBig Things Merry Christmas to all from Kangaeroo.com Japanese long-term resident numbers double Down Under 豪キャブラリー: Shoot through Gangnam Bogan Style! K-Pop大ヒットの豪ダサイ風パロディ版が注目を浴びている 豪名作が記録的な額で買収され Powered by YARPP.

-

もしかして世界で最も有名なオーストラリア人エンターテーナーが現在のツアーが終了するにもって引退することを最近発表した。 日本ではそれほど馴染みがないが少なくとも英語圏ではデイム・エドナ・エヴァレッジが舞台をやめることになった。 メルボルン市モーニー・ポンズ在住(埼玉県春日部市の感覚かな?)自称主婦兼メガースターデイム・エドナは、広く愛され続けてイギリス皇室をはじめ世界中に1956年のデビュー以来の50年以上に渡っててファンを集まった。 現在、オーストラリアで自身の舞台ツアーが行っているが、終わったら(まだ終わりの日付が未定)二度と舞台に上がらないという。 ド派手で自慢話が特徴だけど、ユーモア溢れているデイム・エドナは本当に存在感が偉大であり、演奏しないと多くの人が恋しくなるだろう。 ちなみに、デイム・エドナ人気のもう一つの理由はコメディアンバリー・ハンフリーズ氏(男性)が演出している。同氏が既に78歳であるので、エドナ引退に関わった可能性もある。 デイム・エドナについてさらに詳しくはこちらへ。 Story about Dame Edna Everage’s retirement (English) Related posts: Wistful Wisteria 豪男が素手で浜に乗り上げたサメを海に戻す 大ヒット中のTimTamって「豪菓なビスケット」と言っていい? There’s Something Fishy About豪州の魚介類Big Things! 情けね~!豪州元副首相ボロボロバーナビーが地面で泥酔、卑語を叫ぶ Australia welcomes 2013! Rounding Biwa, Japan’s Largest Lake メン・アト・ワークのメンバーが死亡 Wattle Y’Know Goings On Powered by YARPP.

-

Afferbeck Lauder氏はストライン(オージー英語)の父と言っても過言ではない。 1950年代から1960年代にかけてまでほとんどのオーストラリア人が自国が英国帝国の一部として見て、イギリスと親密感があった。オージー英語の特殊さ及び独特な味を誇りに思うより、恥ずかしがる人が多かった(これは別の話し後日にお話しするが、この現象がcultural cringe< 文化的従属的姿勢>という)。 Related posts: The Strine Why Atorkin: Natchrule Strine Beating Jobsworths with Luck Economic Organizations/経済団体 Where’s the Whist Amid the Wisteria? Mystery bag/不思議な袋(ソーセージ) Bees Knees Sexism Sells…Aussie Princes and Arresting the Great Japanese Tourist Decline 豪キャブラリー: Nuddy ‘Single Men Only?’ – Early Japanese Migration to Oz 日本人の豪州への初期移民は「独身男性限定」? Unrealistic Expectations Powered by YARPP.

-

オーストラリア歴代首相であるケビン・ラッド氏は、醜語溢れている場面ビデオが人気動画サイトYouTubeで大人気となっている。 ラッド氏は2007年から2010年の間オーストラリア総理大臣だったが、現職のジュリア・ギラード氏が与党内の影での動きにより同僚に裏切られ職を失ったが、外務大臣まで復活して現職である。 もっともっとラッド氏は外交官だったので、中国語を流暢に話せるが、以下のビデオでは中国語通訳や在中豪大使館職員など悪い言葉をたくさん使いながら少しも外交官らしくない表現たっぷりだ。 ギラード氏が世論の支持率が減少し続き中ラッド氏の首相復帰説が最近強まりつつありながらこのビデオが漏れているということもちょっと怪しいが、ラッド氏が今日から早速お詫びした。 ちなみに、Aussie英語と言いながら、ラッド氏が使っている悪い言葉は英語県全体共通言葉ばかりだ。 詳しい記事はこちらへ(英語) Related posts: オーストラリア最大恐竜がエロマンガに 情けね~!豪州元副首相ボロボロバーナビーが地面で泥酔、卑語を叫ぶ オーストラリアで迷子少年がカンガルーに助けられた、とCNNがいう Rivers Run Deep 感激!同性婚保安可決に豪国会内「合唱団」が豪州人統一感の歌を 豪州の国家象徴を食っちゃう! Sunrises Over Far North Queensland Plastic Roos and Fuji Views Hungover Australian PM Lauds Australia-Japan Relations 豪パスポートのバツイチ:意味がちょっと違う、、、 Powered by YARPP.

-

オージー英語はStrine(ストライン)とも言う。オーストラリア鉛の特徴の一つがしゃべる時に母音を極端に伸ばしてほかの表現を短くすることだ。つきましては、「オーストラリアン」をいう時に鉛に慣れていない人は、「ストライン」や「ストラヤン」に聞こえるらしい。そこで、パロディとして1960年代Afferbeck Lauder氏がストラインという言葉を造語し、今広く使われているようになった。(ちなみに、同氏の名前がalphabetical order < ABC順>のストラインらしい発音でかけているジョークネームである。) Related posts: なでしこジャパンvs豪州マティルダズ戦 Marsupial Attacks! 豪キャブラリー: Prezzie Australia Day賛否両論 Aussie Deli…cious!!! Not Authentic Aussie but Still Yummy オージー・デリ、、、シャス!!! Reminiscing: The First Time Australia Mattered in Kangaeroo’s Japan Strewth! ヴァージン・オーストラリアのストライン(豪州英語)離れが続く 野生コアラ保護地区用に植えられた数千本の苗木が「葉っぱ泥棒コアラ」に食べられちゃった! Mystery bag/不思議な袋(ソーセージ) 豪産肉輸出成長は、、、らくだ! Powered by YARPP.

-

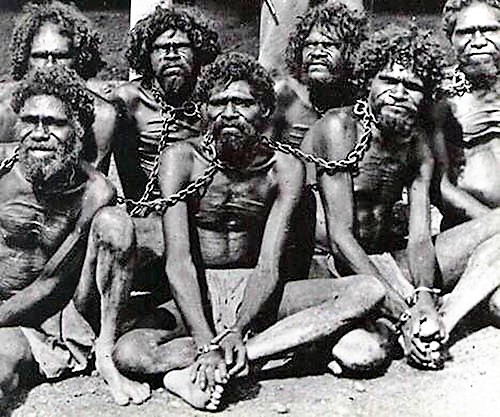

教師でもあり歴史家でもあるジェームス・マードック氏は、その生涯の多くの時間を日本とオーストラリアで過ごした。 ヴェルサイユ条約(パリ講和会議)に於いては、白豪主義真っ只中の豪州国内で、日本が提案した議題、人種的差別撤廃の数少ない支持者であったが、結果的には同条項は採択されなかった。 James Murdoch, a teacher and historian who spent much of his life in Japan and Australia, fought an ultimately losing battle as one of the few supporters in White Australia of Japan’s proposed equality clause in the Treaty of Versailles. Related posts: Awe-tumnal! 情けね~!豪州元副首相ボロボロバーナビーが地面で泥酔、卑語を叫ぶ A Fern Native Action オーストラリア最大恐竜がエロマンガに 先住民視野を中心としたCommonwealth of Australia Sunrises Over Far North Queensland Wistful Wisteria 豪州の国家象徴を食っちゃう! An Aussie Touch to a Landmark Japanese TV Show 豪キャブラリー: Shoot through Powered by YARPP.